(《东方早报·上海书评》,2013年6月2日)

éœé‡‘写《时间简å²ã€‹å’Œã€Šå¤§è®¾è®¡ã€‹äºŒä¹¦ï¼Œéƒ½æœ‰ä¸€ä¸ªè¢«æ‰€æœ‰äººå¿½è§†äº†çš„第二作者,列纳德·蒙洛迪诺。这两本书能够畅销,我怀疑éœé‡‘本人的贡献也许仅仅是他的åæ°”ï¼Œå› ä¸ºå…¬ä¼—å…¶å®žå¹¶ä¸çœŸå–œæ¬¢ç§‘å¦çŸ¥è¯† – 哪怕是éœé‡‘的知识。而éœé‡‘也深知”æ¯ä¸€ä¸ªæ•°å¦å…¬å¼éƒ½èƒ½è®©è¿™æœ¬ä¹¦çš„销é‡å‡å°‘一劔。如果真有读者能在这两本”éœé‡‘的书”ä¸èŽ·å¾—阅读上的ä¹è¶£ï¼Œå¾ˆå¯èƒ½è¦åœ¨ç›¸å½“的程度上归功于蒙洛迪诺。从他独立完æˆçš„Subliminal(《潜æ„è¯†ï¼šæŽ§åˆ¶ä½ è¡Œä¸ºçš„ç§˜å¯†ã€‹ï¼‰è¿™æœ¬ä¹¦æ¥çœ‹ï¼Œè’™æ´›è¿ªè¯ºçœŸçš„是个éžå¸¸ä¼šå†™ä¹¦çš„人。他完全了解读者想看什么。

看完《潜æ„识》,我也知é“读者想看什么了。在书ä¸è’™æ´›è¿ªè¯ºè®²äº†ä¸ªå¾ˆæœ‰æ„æ€çš„笑è¯ã€‚说有一个白人天主教徒æ¥åˆ°å¤©å ‚é—¨å£æƒ³è¦è¿›åŽ»ï¼Œä»–跟守门人列举了自己的ç§ç§å–„行,但守门人说:”å¯ä»¥ï¼Œä¸è¿‡ä½ 还必须能够æ£ç¡®æ‹¼å†™ä¸€ä¸ªå•è¯æ‰èƒ½è¿›ã€‚””哪个å•è¯ï¼Ÿ””上å¸ã€‚””GOD.””ä½ è¿›åŽ»å§ã€‚”

一个犹太人æ¥åˆ°å¤©å ‚é—¨å£ï¼Œä»–åŒæ ·è¢«è¦æ±‚æ£ç¡®æ‹¼å†™ä¸€ä¸ªå•è¯æ‰èƒ½è¿›ã€‚守门人考他的å•è¯ä»ç„¶æ˜¯”上帔。这个å•è¯éžå¸¸ç®€å•ï¼Œæ‰€ä»¥ä»–åŒæ ·æ‹¼å†™æ£ç¡®ï¼ŒäºŽæ˜¯ä¹Ÿè¿›åŽ»äº†ã€‚

故事最åŽä¸€ä¸ªé»‘人æ¥åˆ°å¤©å ‚é—¨å£ï¼Œä»–é¢ä¸´åŒæ ·çš„规则。但是守门人让他拼写的å•è¯æ˜¯ï¼Œ”æ·å…‹æ–¯æ´›ä¼å…‹”。

这个笑è¯çš„寓æ„是åƒæˆ‘ä»¬è¿™æ ·å—过高ç‰æ•™è‚²çš„人接收信æ¯éƒ½æœ‰ä¸€ä¸ªé—¨æ§›ï¼Œä½ŽäºŽè¿™ä¸ªé—¨æ§›çš„æˆ‘ä»¬æ ¹æœ¬ä¸çœ‹ã€‚我的门槛就相当高,è°æƒ³å‘我说明一个什么科å¦äº‹å®žï¼Œæˆ‘一般都è¦æ±‚他出具å¦æœ¯è®ºæ–‡ã€‚比如作为一个爱国者,我对ä¸åŒ»çš„å˜åºŸå’Œè½¬åŸºå› 的好å这两个问题éžå¸¸æ„Ÿå…´è¶£ï¼Œç‰¹åˆ«å…³æ³¨ç›¸å…³çš„论文。然而就算是论文也有好有å,è¦çŸ¥é“æœ‰çš„è®ºæ–‡æ ¹æœ¬ä¸ä¸¥è°¨ã€‚所以一篇论文质é‡å¥½å,我也有自己的判æ–æ ‡å‡†ï¼Œè¾¾åˆ°æˆ‘çš„æ ‡å‡†æ‰ç®—得上是严谨的好论文:

如果这篇论文是说ä¸åŒ»æœ‰æ•ˆçš„,我就è¦æ±‚它拼写”ä¸Šå¸”ã€‚å¦‚æžœè¿™ç¯‡è®ºæ–‡æ˜¯è¯´è½¬åŸºå› æ— å®³çš„ï¼Œæˆ‘å°±è¦æ±‚它拼写”æ·å…‹æ–¯æ´›ä¼å…‹”。

ä½ ä¸ç”¨ç¬‘æˆ‘ï¼Œä½ ä¹Ÿæœ‰åŒæ ·çš„毛病。蒙洛迪诺说,人åšåˆ¤æ–的时候有两ç§æœºåˆ¶ï¼šä¸€ç§æ˜¯”科å¦å®¶æœºåˆ¶”,先有è¯æ®å†ä¸‹ç»“论;一ç§æ˜¯”律师机制”,先有了结论å†åŽ»æ‰¾è¯æ®ã€‚世界上科å¦å®¶å¾ˆå°‘ï¼Œä½ çŒœç»å¤§å¤šæ•°äººä½¿ç”¨ä»€ä¹ˆæœºåˆ¶æ€è€ƒï¼Ÿæ¯ä¸ªäººéƒ½çˆ±çœ‹èƒ½å°è¯è‡ªå·±å·²æœ‰è§‚念的东西。我们ä¸ä½†ä¸çˆ±çœ‹ï¼Œè€Œä¸”还会直接忽略,那些ä¸ç¬¦åˆæˆ‘们已有观念的è¯æ®ã€‚

有人拿èŠåŠ 哥大å¦çš„ç ”ç©¶ç”Ÿåšäº†ä¸ªå®žéªŒã€‚ç ”ç©¶è€…æ ¹æ®æŸä¸ªå®¹æ˜“引起对立观点的议题,比如是å¦åº”该ç¦æžªï¼Œä¼ªé€ 了两篇å¦æœ¯æŠ¥å‘Šï¼Œå—试者éšæœºåœ°åªèƒ½çœ‹åˆ°å…¶ä¸ä¸€ç¯‡ã€‚è¿™ä¸¤ç¯‡æŠ¥å‘Šçš„ç ”ç©¶æ–¹æ³•ä¹ƒè‡³å†™æ³•éƒ½å®Œå…¨ä¸€æ ·ï¼Œåªæœ‰æ•°æ®å¯¹è°ƒï¼Œè¿™æ ·å…¶ç»“果分别对一ç§è§‚点有利。å—试者们被è¦æ±‚评价其所看到的这篇报告是å¦åœ¨ç§‘å¦ä¸Šè¶³å¤Ÿä¸¥è°¨ã€‚结果,如果å—试者看到的报告符åˆä»–原本就支æŒçš„è§‚ç‚¹ï¼Œé‚£ä¹ˆä»–å°±ä¼šå¯¹è¿™ä¸ªæŠ¥å‘Šçš„ç ”ç©¶æ–¹æ³•è¯„ä»·å¾ˆé«˜ï¼›å¦‚æžœæ˜¯ä»–å对的观点,那么他就会给这个报告挑毛病。

去年方舟å大战韩寒,åŒæ–¹é˜µè¥éƒ½ä½¿ç”¨å„ç§æŠ€æœ¯æ‰‹æ®µå¯»æ‰¾è¯æ®ï¼Œå†™äº†å„秔论文”,æ¥è¯æ˜ŽéŸ©å¯’的确有代笔或者的确没有代笔。有è°è®°å¾—看到过有人说本阵è¥çš„论文ä¸å¤Ÿä¸¥è°¨çš„么?都认为对方的论文æ‰æ˜¯èƒ¡æ‰¯ã€‚这远远ä¸æ˜¯æœ€å¯æ€•çš„。如果我åå¯¹ä¸€ä¸ªç»“è®ºè€Œä½ æ”¯æŒï¼Œé‚£ä¹ˆå½“我看一篇支æŒè¿™ä¸ªç»“论的论文就会ä¸è‡ªè§‰åœ°ç”¨æ›´é«˜çš„æ ‡å‡†åŽ»çœ‹ï¼Œå°±ä¼šè®¤ä¸ºè¿™ä¸ªè®ºæ–‡ä¸è¡Œï¼›è€Œä½ ï¼Œå› ä¸ºæ”¯æŒè¿™ä¸ªè§‚点,则会认为这个论文很好 — 如æ¤ä¸€æ¥æˆ‘ä¸å°±è®¤ä¸ºä½ 是弱智了么?于是两个对立阵è¥éƒ½ä¼šè®¤ä¸ºå¯¹æ–¹æ˜¯å¼±æ™ºã€‚一切都å¯ä»¥åœ¨æ½œæ„识å‘生。

认为别人弱智和被别人认为是弱智,其实也没那么å¯æ€•ã€‚真æ£å¯æ€•çš„是媒体也å‚与到观念的战争之ä¸ã€‚

如果人已ç»è¢«å„ç§è§‚念分æˆäº†é˜µè¥ï¼Œé‚£ä¹ˆåª’体就ä¸åº”该追求什么”客观ä¸ç«‹”ï¼Œå› ä¸ºæ²¡äººçˆ±çœ‹å®¢è§‚ä¸ç«‹çš„东西ï¼åª’体应该怎么åšå‘¢ï¼ŸæŠ€æœ¯æ´»åŠ¨å®¶Clay Johnson 在 The Information Diet (《信æ¯é£Ÿè°±ã€‹ï¼‰è¿™æœ¬ä¹¦é‡Œï¼Œç»™æˆ‘们介ç»äº†ç¾Žå›½æ”¶è§†çŽ‡æœ€é«˜çš„æ–°é—»å° Fox News (ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»ï¼‰çš„æˆåŠŸç§˜å¯†ã€‚尼克æ¾æ—¶æœŸï¼Œåª’体人Roger Ailes有感于当时媒体åªçŸ¥é“报é“政府的负é¢æ¶ˆæ¯ï¼Œè®¤ä¸ºå¿…须建立一个”拥护政府的新闻系统”。然而事实è¯æ˜ŽFox News çš„æˆåŠŸå¹¶ä¸åœ¨äºŽå…¶æ‹¥æŠ¤æ”¿åºœ — 它åªæ‹¥æŠ¤å…±å’Œå…šæ”¿åºœ — 而在于Ailes有最先进的新闻ç†å¿µï¼š

第一,有线频é“è¿™ä¹ˆå¤šï¼Œä½ ä¸å¯èƒ½ï¼Œä¹Ÿæ²¡å¿…è¦å–æ‚¦æ‰€æœ‰è§‚ä¼—ã€‚ä½ åªè¦è¿Žåˆä¸€ä¸ªç‰¹å®šè§‚众群体就å¯ä»¥äº†ã€‚第二,è¦æ供有强烈主观观点的新闻。

给观众想è¦çš„东西,比给观众事实更能赚钱。观众想è¦ä»€ä¹ˆå‘¢ï¼Ÿå¨±ä¹å’Œç¡®è®¤ã€‚观众需è¦ä½ 的新闻能用娱ä¹çš„æ–¹å¼ç¡®è®¤ä»–们已有的观念。ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»å°é€‰æ‹©çš„观众群体,是美国的ä¿å®ˆæ´¾ã€‚æ¯å½“美国å‘生枪击事件,ä¸ç®¡æœ‰å¤šå°‘媒体呼åç¦æžªï¼Œç¦å…‹æ–¯æ–°é—»ä¸€å®šå¼ºè°ƒæ‹¥æžªæƒ – 他们会找一个有枪的采访对象,说如果我拿ç€æžªåœ¨çŽ°åœºå°±å¯ä»¥åˆ¶æ¢æƒ¨æ¡ˆçš„å‘生。美国对外军事行动,ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»ä¸€å®šæŒå¼ºç¡¬çš„支æŒæ€åº¦ï¼Œå¦‚果有è°æ•¢æ出质疑,他就会被说æˆä¸çˆ±å›½ã€‚哪怕在其网站上转å‘一篇美è”社消æ¯ï¼Œç¦å…‹æ–¯æ–°é—»éƒ½è¦åšä¸€ç•ªå—è¯ä¸Šçš„修改æ¥å–悦ä¿å®ˆæ´¾ï¼Œæ¯”如《选民对ç»æµŽçš„担心给奥巴马带æ¥æ–°éº»çƒ¦ã€‹è¿™ä¸ªæ ‡é¢˜è¢«æ”¹æˆäº†ã€Šå¥¥å·´é©¬è·Ÿç™½äººå¦‡å¥³æœ‰å¤§é—®é¢˜ã€‹ã€‚

我们å¯ä»¥æƒ³è±¡çŸ¥è¯†åˆ†å一定ä¸å–œæ¬¢ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»ã€‚的确没有哪个大å¦æ•™æŽˆå®£ç§°è‡ªå·±çˆ±çœ‹è¿™ä¸ªå°ã€‚就连我当åˆç‰©ç†ç³»æ¯•ä¸šå…¸ç¤¼ï¼Œç³»é‡Œè¯·æ¥çš„演讲嘉宾都说物ç†å¦æœ‰ä»€ä¹ˆç”¨å‘¢ï¼Ÿè‡³å°‘èƒ½è®©ä½ å¦ä¼šåˆ¤æ–ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»è¯´çš„都是什么玩应儿。å¯æ˜¯å¦‚æžœä½ è®¤ä¸ºç¦å…‹æ–¯æ–°é—»è¿™ä¹ˆåšæ˜¯ä¸ºäº†å®£ä¼ æŸç§æ„识形æ€ï¼Œä½ 就错了。他们唯一的目的是赚钱。

æ¯”å¦‚ä¿®æ”¹æ–°é—»æ ‡é¢˜è¿™ä»¶äº‹ï¼Œå…¶å®žä»ŽæŠ€æœ¯è§’åº¦è¯´å¹¶ä¸æ˜¯ç½‘站编辑的选择,而是读者自己的选择。很多新闻网站,比如赫芬顿邮报(The Huffington Post),使用一个å«åš multivariate testing(也å«A/B testingï¼‰çš„æŠ€æœ¯ï¼šåœ¨ä¸€ç¯‡æ–‡ç« åˆšè´´å‡ºæ¥çš„时候,读者打开网站首页看到的是éšæœºæ˜¾ç¤ºçš„è¿™ç¯‡æ–‡ç« çš„ä¸¤ä¸ªä¸åŒæ ‡é¢˜ä¹‹ä¸€ï¼Œç½‘站会在五分钟内判æ–å“ªä¸ªæ ‡é¢˜èŽ·å¾—çš„ç‚¹å‡»çŽ‡æ›´é«˜ï¼Œç„¶åŽå°±ç»Ÿä¸€ä½¿ç”¨è¿™ä¸ªæ ‡é¢˜ã€‚事实è¯æ˜Žåœ¨è¯»è€…的选择下最åŽèƒœå‡ºçš„æ ‡é¢˜éƒ½æ˜¯è€¸äººå¬é—»åž‹çš„。

ç¦å…‹æ–¯æ–°é—»çš„收视率在美国é¥é¥é¢†å…ˆäºŽå…¶ä»–æ–°é—»å°ã€‚å› ä¸ºCNN在北京奥è¿ä¼ 递ç«ç‚¬æœŸé—´å¯¹ä¸å›½çš„æªæ›²æŠ¥é“,很多人认为CNN是个有政治色彩的媒体,其实CNN得算是相当ä¸ç«‹çš„ — 这也是为什么它的收视率现在节节败退。æ®2012年《ç»æµŽå¦äººã€‹çš„报é“,倾å‘自由派的MSNBC现在收视排å第二,CNNåªå¾—第三,而这两个å°çš„æ”¶è§†çŽ‡åŠ èµ·æ¥ä¹Ÿæ¯”ä¸ä¸Šç¦å…‹æ–¯ã€‚乔布斯1996年接å—《连线》采访,对这个现象有一个éžå¸¸å¥½çš„评价:

å½“ä½ å¹´è½»çš„æ—¶å€™ï¼Œä½ çœ‹ç€ç”µè§†å°±ä¼šæƒ³ï¼Œè¿™é‡Œé¢ä¸€å®šæœ‰é˜´è°‹ã€‚电视å°æƒ³æŠŠæˆ‘们å˜å‚»ã€‚å¯æ˜¯ç‰ä½ é•¿å¤§ä¸€ç‚¹ï¼Œä½ å‘现ä¸æ˜¯è¿™ä¹ˆå›žäº‹å„¿ã€‚电视å°çš„业务就是人们想è¦ä»€ä¹ˆå®ƒä»¬å°±ç»™ä»€ä¹ˆã€‚这个想法更令人沮丧。阴谋论还算ä¹è§‚çš„ï¼è‡³å°‘ä½ è¿˜æœ‰ä¸ªå人å¯ä»¥æ‰“,我们还å¯ä»¥é©å‘½ï¼è€ŒçŽ°å®žæ˜¯ç”µè§†å°åªä¸è¿‡ç»™æˆ‘们想è¦çš„东西。

美国人玩的这一套,ä¸å›½ä¹Ÿæœ‰äººæ—©å°±çŽ©æ˜Žç™½äº†ã€‚今天我们的媒体和网络上有å„ç§è§‚ç‚¹é²œæ˜Žçš„æ–‡ç« å’ŒæŠ¥é“,它们或者骂得特别犀利,或者æ§å¾—特别动人,观众看得畅快淋漓,ååˆ†è¿‡ç˜¾ã€‚ä½†æ˜¯è¿™äº›æ–‡ç« æ出什么切实å¯è¡Œçš„解决方案没有?说过什么能够修æ£æˆ‘们现有æ€æƒ³çš„æ–°ä¿¡æ¯æ²¡æœ‰ï¼Ÿå®ƒä»¬åªæ˜¯åœ¨è¿Žåˆå’Œè‚¯å®šäººä»¬å·²æœ‰çš„è§‚å¿µè€Œå·²ã€‚å› ä¸ºå®ƒä»¬çš„ç”Ÿäº§è€…çŸ¥é“他们ä¸éœ€è¦å–悦所有人。他们åªè¦èƒ½è®©è‡ªå·±çš„粉ä¸åŸºæœ¬ç›˜é«˜å…´å°±å·²ç»è¶³å¤ŸèŽ·åˆ©çš„了。他们是”肯定贩å–者”。政治辩论?其实是一ç§å¨±ä¹ã€‚

王å°æ³¢å†™è¿‡ä¸€ç¯‡ã€ŠèŠ±åˆºå模信使问题》,感慨ä¸å›½äººï¼ˆä¸»è¦æ˜¯é¢†å¯¼ä»¬ï¼‰å¬ä¸å¾—å消æ¯ï¼Œä¸€æ—¦å¦è€…æ•¢æä¾›å消æ¯å°±æ¨ä¸å¾—把他们åƒèŠ±åˆºåæ¨¡çš„ä¿¡ä½¿ä¸€æ ·æ€æŽ‰ã€‚我想引用乔布斯的è¯ï¼šçŽ‹å°æ³¢è¯´çš„太ä¹è§‚了。真æ£ä»¤äººæ²®ä¸§çš„现实是所有国家的所有人都有花刺å模å›çŽ‹çš„毛病,而且他们的åšæ³•ä¸æ˜¯æ€æŽ‰å消æ¯ï¼Œè€Œæ˜¯åªå¬”好”æ¶ˆæ¯ â€” 那些能å°è¯æˆ‘们观念的消æ¯ã€‚

这个毛病å«åš”确认å误”(confirmation biasï¼‰ã€‚å¦‚æžœä½ å·²ç»å¼€å§‹ç›¸ä¿¡ä¸€ä¸ªä»€ä¹ˆä¸œè¥¿äº†ï¼Œé‚£ä¹ˆä½ 就会主动寻找能够增强这ç§ç›¸ä¿¡çš„ä¿¡æ¯ï¼Œä¹ƒè‡³ä¸é¡¾äº‹å®žã€‚è¿™æ ·ä¸€æ—¦æˆ‘ä»¬æœ‰äº†æŸç§åè§ï¼Œæˆ‘ä»¬å°±æ— æ³•æ”¹å˜ä¸»æ„了。《信æ¯é£Ÿè°±ã€‹è¯´ï¼ŒEmory 大å¦æ•™æŽˆ Drew Westen 实验å‘现,对于那些已ç»æ”¯æŒå¼ºçƒˆå…±å’Œå…šæˆ–民主党的å¦ç”Ÿæ¥è¯´ï¼Œå¦‚æžœä½ ç»™ä»–ä»¬å…³äºŽå…¶æ”¯æŒçš„å…šçš„è´Ÿé¢æ–°é—»ï¼ŒåŠŸèƒ½æ€§ç£å…±æŒ¯æˆåƒï¼ˆfMRI)会显示这些人大脑ä¸è´Ÿè´£é€»è¾‘推ç†çš„区域关é—了,而负责感情的区域å´æ¿€æ´»äº†ï¼æ¢å¥è¯è¯´ä»–会å˜å¾—ä¸è®²ç†åªè®²æƒ…ã€‚å› ä¸ºä»–ä»¬æ„Ÿåˆ°å—到了å¨èƒã€‚这个å—å¨èƒçš„æ„Ÿæƒ…ä¼šè®©ä½ æŠŠç›¸å的事实用æ¥åŠ 强自己的错误信念。社会å¦å®¶Brendan Nyhan甚至å‘现了一个”逆ç«æ•ˆåº””ï¼šä½ ç»™ä¸€ä¸ªä¿å®ˆæ´¾äººå£«çœ‹å…³äºŽå¸ƒä»€çš„å‡ç¨Žæ”¿ç–并没有带æ¥ç»æµŽå¢žé•¿çš„æ–‡ç« ä¹‹åŽï¼Œä»–居然å而更相信å‡ç¨Žå¯ä»¥å¸¦æ¥ç»æµŽå¢žé•¿ã€‚

在确认å误的作用下,任何新è¯æ®éƒ½æœ‰å¯èƒ½è¢«å¿½ç•¥ï¼Œç”šè‡³è¢«å¯¹ç«‹çš„åŒæ–¹éƒ½ç”¨æ¥åŠ 强自己的观念。这就是为什么æ¯ä¸€æ¬¡æžªå‡»äº‹ä»¶ä¹‹åŽç¦æžªæ´¾å’Œæ‹¥æžªæ´¾éƒ½å˜å¾—æ›´åŠ å¼ºç¡¬ã€‚å¦ä¸€æœ¬ä¹¦ï¼ŒFuture Babble(《未æ¥ä¹±è¯ã€‹ï¼‰è®²äº†ä¸ªæ›´æœ‰æ„æ€çš„实验。实验者给æ¯ä¸ªå—试å¦ç”Ÿå‘ä¸€å¥—æ€§æ ¼æµ‹è¯•é¢˜è®©ä»–ä»¬åšï¼Œç„¶åŽè¯´æ ¹æ®æ¯ä¸ªäººçš„ç”案给其å„自分æžå‡ºæ¥äº†ä¸€ä»½”æ€§æ ¼æ¦‚å†µ”,让å¦ç”Ÿè¯„价这个概况æ写的准ä¸å‡†ã€‚结果å¦ç”Ÿä»¬çº·çº·è¡¨ç¤ºè¿™ä¸ªè¯´çš„就是自己。而事实是所有人拿到的”æ€§æ ¼æ¦‚å†µ”éƒ½æ˜¯å®Œå…¨ä¸€æ ·çš„ï¼äººè‡ªåŠ¨å°±æ„¿æ„çœ‹åˆ°è¯´çš„è·Ÿè‡ªå·±ä¸€æ ·çš„åœ°æ–¹ï¼Œå¹¶å¿½ç•¥ä¸ä¸€æ ·çš„地方。

å¯èƒ½æœ‰äººä»¥ä¸ºåªæœ‰æ–‡åŒ–程度比较低的人æ‰ä¼šé™·å…¥ç¡®è®¤å误,文化程度越高就越能客观判æ–。事实并éžå¦‚æ¤ã€‚在æŸäº›é—®é¢˜ä¸Šï¼Œç”šè‡³æ˜¯æ–‡åŒ–程度越高的人群,æ€æƒ³è¶Šå®¹æ˜“两æžåˆ†åŒ–。

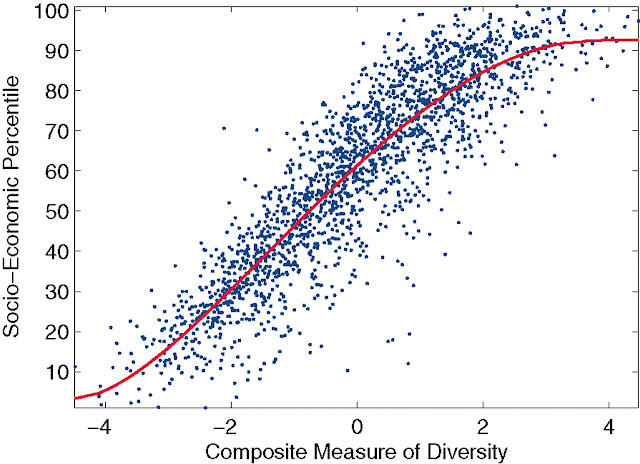

一个有æ„æ€çš„议题是全çƒå˜æš–。过去åå‡ å¹´æ¥åª’体充斥ç€å„ç§å…³äºŽå…¨çƒå˜æš–的科å¦æŠ¥é“和专家评论,这些报é“å¯ä»¥å¤§è‡´åˆ†æˆä¸¤æ´¾ï¼šä¸€æ´¾è®¤ä¸ºäººç±»æ´»åŠ¨äº§ç”Ÿçš„二氧化碳是全çƒå˜æš–的罪é祸首,如果ä¸é‡‡å–激烈手段é™åˆ¶ç”Ÿäº§ï¼Œæœªæ¥æ°”候就会ä¸å ªè®¾æƒ³ï¼›ä¸€æ´¾åˆ™è®¤ä¸ºæ°”候å˜åŒ–是个å¤æ‚问题,现有的模型并ä¸å¯é ,二氧化碳没那么å¯æ€•ã€‚å¦‚æžœä½ å¯¹è¿™ä¸ªé—®é¢˜ä¸æ„Ÿå…´è¶£ï¼Œä½ æ ¹æœ¬å°±ä¸ä¼šè¢«è¿™äº›äº‰è®ºæ‰€å½±å“。而《信æ¯é£Ÿè°±ã€‹å‘Šè¯‰æˆ‘们,对全çƒå˜æš–的观点分æ§æœ€å¤§çš„人群,æ°æ°æ˜¯é‚£äº›å¯¹è¿™æ–¹é¢æœ‰å¾ˆå¤šäº†è§£çš„人。调查显示越是文化程度高的共和党人,越ä¸ç›¸ä¿¡å…¨çƒå˜æš–æ˜¯äººä¸ºåŽŸå› é€ æˆçš„;越是文化程度高的民主党人,则越相信这一点。

如果è°æƒ³çœ‹çœ‹è¿™ä¸ªäº‰è®ºä¸¥é‡åˆ°ä»€ä¹ˆç¨‹åº¦ï¼Œå¯ä»¥åŽ»çœ‹ã€Šç»æµŽå¦äººã€‹æœ€è¿‘一篇报é“(2013å¹´3月30æ—¥ï¼‰çš„è¯»è€…è¯„è®ºã€‚è¿™ç¯‡æ–‡ç« è¯´å°½ç®¡è¿‡åŽ»å‡ å¹´äººç±»æŽ’æ”¾çš„äºŒæ°§åŒ–ç¢³ä¸é¡¾æ°”候å¦å®¶è¦å‘Šè€Œç»§ç»å¢žåŠ ,å¯æ˜¯åœ°çƒå¹³å‡æ¸©åº¦å´å¹¶æ²¡æœ‰å‡é«˜ï¼Œè¿œä½ŽäºŽç§‘å¦æ¨¡åž‹çš„é¢„æµ‹ã€‚æ–‡ç« ä¸‹é¢çš„评论水平跟新浪网足çƒæ–°é—»çš„评论ä¸å¯åŒæ—¥è€Œè¯ï¼Œæ•¢åœ¨è¿™è¯´è¯çš„å¯èƒ½æ²¡æœ‰é«˜ä¸ç”Ÿã€‚评论者们摆事实讲é“ç†ï¼Œåˆ—举å„ç§è®ºæ–‡é“¾æŽ¥å’Œæ•°æ®ï¼Œç„¶è€Œå…¶è§‚点ä»ç„¶é²œæ˜Žåœ°åˆ†æˆäº†ä¸¤æ´¾ã€‚å°±è¿žè¿™ç¯‡æ–‡ç« æœ¬èº«å†™å¾—å¤Ÿä¸å¤Ÿåˆç†ï¼Œéƒ½æœ‰å·¨å¤§çš„争议。

观念的两æžåˆ†åŒ–并ä¸ä»…é™äºŽæ”¿æ²»ï¼Œäººä»¬å¯ä»¥å› 为很多事情进入ä¸åŒé˜µè¥ï¼Œè€Œä¸”一旦选了边就会为自己阵è¥è€Œæˆ˜ã€‚ä½ çš„æ‰‹æœºæ˜¯è‹¹æžœçš„è¿˜æ˜¯å®‰å“的?这两个阵è¥çš„人ä¸ä½†äº’相鄙视,而且有时候能上å‡åˆ°è®¤ä¸ºå¯¹æ–¹æ˜¯é‚ªæ¶åŠ¿åŠ›çš„程度。人们对å“ç‰Œçš„å¿ è¯šä¼¼ä¹Žè·Ÿæ”¿æ²»æ„识形æ€æ²¡ä»€ä¹ˆåŒºåˆ«ã€‚我们看苹果新产å“å‘布会,å†çœ‹çœ‹ç¾Žå›½å¤§é€‰å‰ä¸¤å…šçš„集会,会å‘现二者æžä¸ºç›¸ä¼¼ï¼Œå…¨éƒ½ä¼´éšç€ç‹‚çƒçš„粉ä¸å…³æ³¨å’Œæ¿€åŠ¨çš„专家评论。

ä¹Ÿè®¸å› ä¸ºæ‰‹æœºå·²ç»ä¹°äº†æˆ–者政治æ€åº¦å·²ç»è¡¨è¿‡äº†ï¼Œäººä»¬ä¸ºäº†ä»˜å‡ºçš„沉没æˆæœ¬è€Œä¸å¾—ä¸æ»å‘½æ‹¥æŠ¤è‡ªå·±çš„派别,也许是为了表明自己的身份,也许是为了寻找一ç§å½’属感。但ä¸ç®¡æ˜¯ä»€ä¹ˆï¼Œè¿™ç§é˜µè¥åˆ’分肯定ä¸æ˜¯å„人科å¦æŽ¨ç†çš„ç»“æžœã€‚æ ¹æ®è¯ºè´å°”奖得主 Robert Aumann 1976年的论文 “Agreeing to Disagree“,说如果是两个ç†æ€§è€ŒçœŸè¯šçš„真ç†è¿½æ±‚者争论问题,争论的结果必然是二人达æˆä¸€è‡´ã€‚那么现实生活ä¸æœ‰å¤šå°‘真ç†è¿½æ±‚者呢?认知科å¦å®¶ Hugo Mercier å’Œ Dan Sperber 2011年的一篇论文,”Why do humans reason?“,甚至认为人的逻辑推ç†èƒ½åŠ›æœ¬æ¥å°±ä¸æ˜¯ç”¨æ¥è¿½æ±‚真ç†çš„,而是用æ¥è¯´æœåˆ«äººçš„。也就是说我们天生就都是律师æ€ç»´ï¼Œæˆ‘们的大脑本æ¥å°±æ˜¯ä¸ªäº‰è®ºè®¾å¤‡ã€‚è¿™ä¹Ÿè®¸æ˜¯å› ä¸ºè¿›åŒ–æ€»æ˜¯å¥–åŠ±é‚£äº›èƒ½è¯´æœåˆ«äººçš„人,而ä¸æ˜¯é‚£äº›èƒ½å‘现真ç†çš„人å§ã€‚

互è”网很å¯èƒ½åŠ 剧了人们观念阵è¥çš„åˆ’åˆ†ã€‚åœ¨ç½‘ä¸Šä½ è¿žæ¢å°éƒ½ä¸ç”¨ï¼ŒæŽ¨èå¼•æ“Žè‡ªåŠ¨æ ¹æ®ä½ 的喜好æ供信æ¯ã€‚我相信气候å¦å®¶å¯¹å…¨çƒå˜æš–的预测大大言过其实,我认为决ä¸å¯ä»¥åºŸé™¤æ»åˆ‘,我使用苹果手机,我还è¦æ±‚豆浆必须是甜的豆è…脑必须是咸的 — 在这些原则问题上我从æ¥ä¸è·Ÿäººå¼€çŽ©ç¬‘。如果微åšä¸Šæœ‰äººå‘出è¿èƒŒæˆ‘ç†å¿µçš„言论我怎么办?我果æ–å–消对他的关注。我们完全有æƒè¿™ä¹ˆåšï¼Œéš¾é“有人上微åšæ˜¯ä¸ºäº†æ‰¾æ°”生么?å¯æ˜¯å¦‚果人人都åªæŽ¥æ”¶ç¬¦åˆè‡ªå·±è§‚点的信æ¯ï¼Œç”šè‡³åªè·Ÿä¸Žè‡ªå·±å¿—åŒé“åˆçš„人交æµï¼Œé‚£ä¹ˆå°±ä¼šå½¢æˆä¸€ä¸ª”回音室效应”(echo chamber effect)。人们的观念将会å˜å¾—越æ¥è¶Šæžç«¯ã€‚

有鉴于æ¤ï¼ŒJohnson å·å¬æˆ‘们改å˜å¯¹ä¿¡æ¯çš„消费方å¼ã€‚ä»–æå‡ºçš„æ ¸å¿ƒå»ºè®®æ˜¯”Consume deliberately. Take in information over affirmation.”— è¦ä¸»åŠ¨åˆ»æ„地消费,å¸æ”¶æœ‰å¯èƒ½ä¿®æ£æˆ‘们观念的新信æ¯ï¼Œè€Œä¸æ˜¯å¸æ”¶å¯¹æˆ‘们现有观念的肯定。这其实是éžå¸¸é«˜çš„è¦æ±‚。è¦åšåˆ°è¿™äº›ï¼Œæˆ‘们必须é¿å…那些预设立场的说æœå¼æ–‡ç« ,尽å¯èƒ½åœ°æŽ¥è§¦ç¬¬ä¸€æ‰‹èµ„料,为æ¤ç”šè‡³è¦æœ‰ç›´æŽ¥é˜…读数æ®çš„能力。å¯æ˜¯æœ‰å¤šå°‘äººèƒ½äº²è‡ªç ”è¯»å„项ç»æµŽæŒ‡æ ‡å†åˆ¤æ–房价是å¦è¿‡é«˜å‘¢ï¼Ÿå¯¹å¤§å¤šæ•°äººæ¥è¯´çŽ°åœ¨æˆ¿ä»·æ˜¯é«˜æ˜¯ä½Žåªä¸Žä¸€ä¸ªå› ç´ æœ‰å…³ï¼šä»–æ˜¯ä¸æ˜¯å·²ç»ä¹°äº†æˆ¿ã€‚

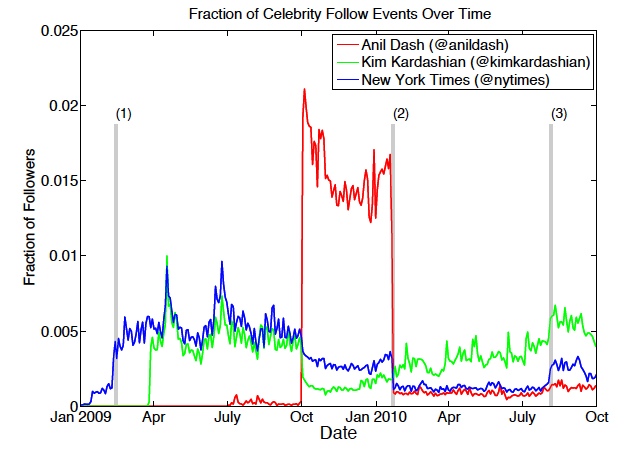

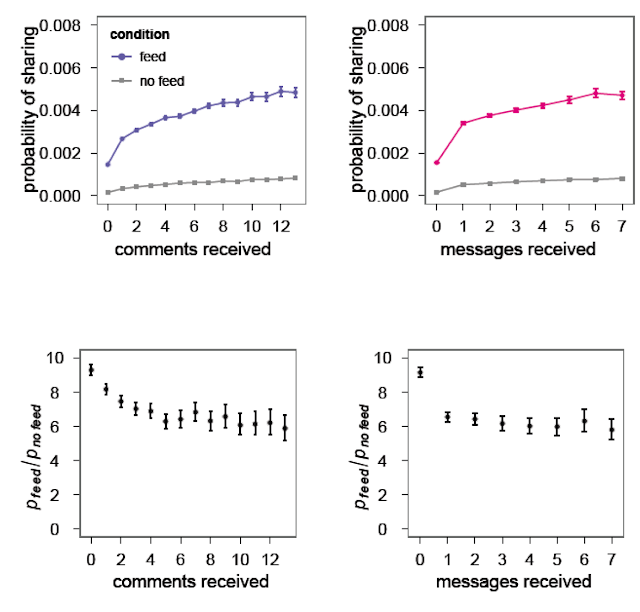

我建议把上é¢é‚£ä¸¤å¥è‹±æ–‡åˆ» iPad 上。ä¸è¿‡æˆ‘å‘çŽ°æœ€æ–°çš„ä¸€ç³»åˆ—é’ˆå¯¹ç¤¾äº¤ç½‘ç»œçš„ç ”ç©¶æ˜¾ç¤ºï¼Œä¹Ÿè®¸å›žéŸ³å®¤æ•ˆåº”å¹¶ä¸å˜åœ¨ã€‚有人对Facebook的朋å‹å…³ç³»ç ”究å‘现人们并没有åªè·Ÿä¸Žè‡ªå·±æ”¿è§ç›¸åŒçš„人交朋å‹ã€‚我们在网上辩得ä¸å¯å¼€äº¤ï¼Œç”Ÿæ´»ä¸ä»ç„¶å¯ä»¥è·Ÿå¯¹æ–¹è¾©å‹”éš”ç€ä¸€å¼ æ¡Œååƒé¥”。哪怕在网上,统计表明人们的关注集群也ä¸æ˜¯æŒ‰ç…§æ”¿æ²»ç«‹åœºåˆ’分,而更多的是按照视野大å°åˆ’分的。更进一æ¥ï¼Œæˆ‘们也许过高估计了对方阵è¥çš„æžç«¯ç¨‹åº¦ã€‚有人通过调查统计美国两党的支æŒè€…,å‘现如果一个人对æŸä¸ªæ”¿æ²»æ–¹å‘有强烈的å好,那么他对对方阵è¥çš„政治å好,往往会有更高的估计。å¯èƒ½ç»å¤§å¤šæ•°äººæ ¹æœ¬æ²¡é‚£ä¹ˆæžç«¯ï¼Œå¯èƒ½äº’è”网本身就是个æžç«¯çš„人抒å‘æžç«¯æ€æƒ³çš„地方。对Twitterçš„ä¸€ä¸ªç ”ç©¶è¡¨æ˜Žå…¶ä¸Šçš„è¨€è®ºè·Ÿä¼ ç»Ÿçš„æ°‘æ„测验相比,在很多问题(尽管ä¸æ˜¯æ‰€æœ‰é—®é¢˜ï¼‰ä¸Šæ›´åŠ åå‘自由派。一般人并没有åƒTwitterä¸Šçš„è¿™å¸®äººé‚£æ ·æ‹¥æŠ¤å¥¥å·´é©¬ï¼Œæˆ–è€…æ”¯æŒåŒæ€§æ‹å©šå§»åˆæ³•åŒ–。互è”网ä¸æ˜¯ä¸€ä¸ªè°ƒæŸ¥æ°‘æ„的好地方。

但ä¸è®ºå¦‚何,确认å误是个普éå˜åœ¨çš„人类特性,而且有人æ£åœ¨åˆ©ç”¨è¿™ä¸ªç‰¹æ€§ç‰Ÿåˆ©ã€‚错误观点一旦å 了大多数,æ£ç¡®çš„åšæ³•å°±å¯èƒ½ä¸ä¼šè¢«æ‰§è¡Œã€‚既然改å˜é‚£äº›å·²æœ‰æˆè§çš„人的观念如æ¤å›°éš¾ï¼Œä¹Ÿè®¸åŒæ–¹é˜µè¥çœŸæ£å€¼å¾—åšçš„åªæœ‰äº‰å–ä¸é—´æ´¾ã€‚今年的 Nature Climate Change 上å‘表的一篇论文说,虽然ä¸å¯èƒ½æ”¹å˜é‚£äº›å·²ç»å¯¹å…¨çƒå˜æš–å¦è¯´æœ‰å¼ºçƒˆçœ‹æ³•çš„人的观点,但是å¯ä»¥ç”¨äº²èº«ç»åŽ†æ¥å½±å“那些对气候å˜åŒ–并没有什么æˆè§çš„人,而这些人å 美国æˆå¹´äººå£çš„75%。一个ç–略是å¯ä»¥å‘Šè¯‰ä¸€ä¸ªä¸é—´æ´¾ï¼Œä½ 爱去凿冰æ•é±¼çš„那个地方,现在æ¯å¹´çš„冰冻期比åä¹ä¸–çºªå°‘äº†å¥½å‡ ä¸ªæ˜ŸæœŸï¼Œæ¥å¸å¼•å…¶æ³¨æ„力。

这个真ä¸é”™ã€‚当然在我这个åšå®šçš„å…¨çƒå˜æš–å¦è¯´è´¨ç–‘派看æ¥ï¼Œé‚£äº›çœ‹è§è‡ªå·±å®¶é—¨å£çš„æ± å¡˜ä¸ç»“冰了就认为全çƒå˜æš–的人纯属弱智。

…